"La Maman et la Putain" photo by Unifrance

無駄という自由

ここまで自由で無駄な会話が今の世界にあるだろうか。 時代は70年代、場所はパリのサン=ジェルマン=デ=プレ。知識人の集まるカフェを舞台に若者たちの自由で貧しい生活を描いたのがジャン・ユスターシュの『ママと娼婦(La Maman et la putain)』。 彼らは行きつけのカフェでありあまる時間を持て余すかのようにタバコを吸いながら延々と議論を続ける。テーマは様々だが、その中身は空虚で無意味で偏狭的なものばかり。 しかし、その虚しい語り合いこそ、当時のパリジャンたちにとっては生きることそのものであり、自由を謳歌するために必要なことだった

"La Maman et la Putain" photo by Unifrance

概要とあらすじ

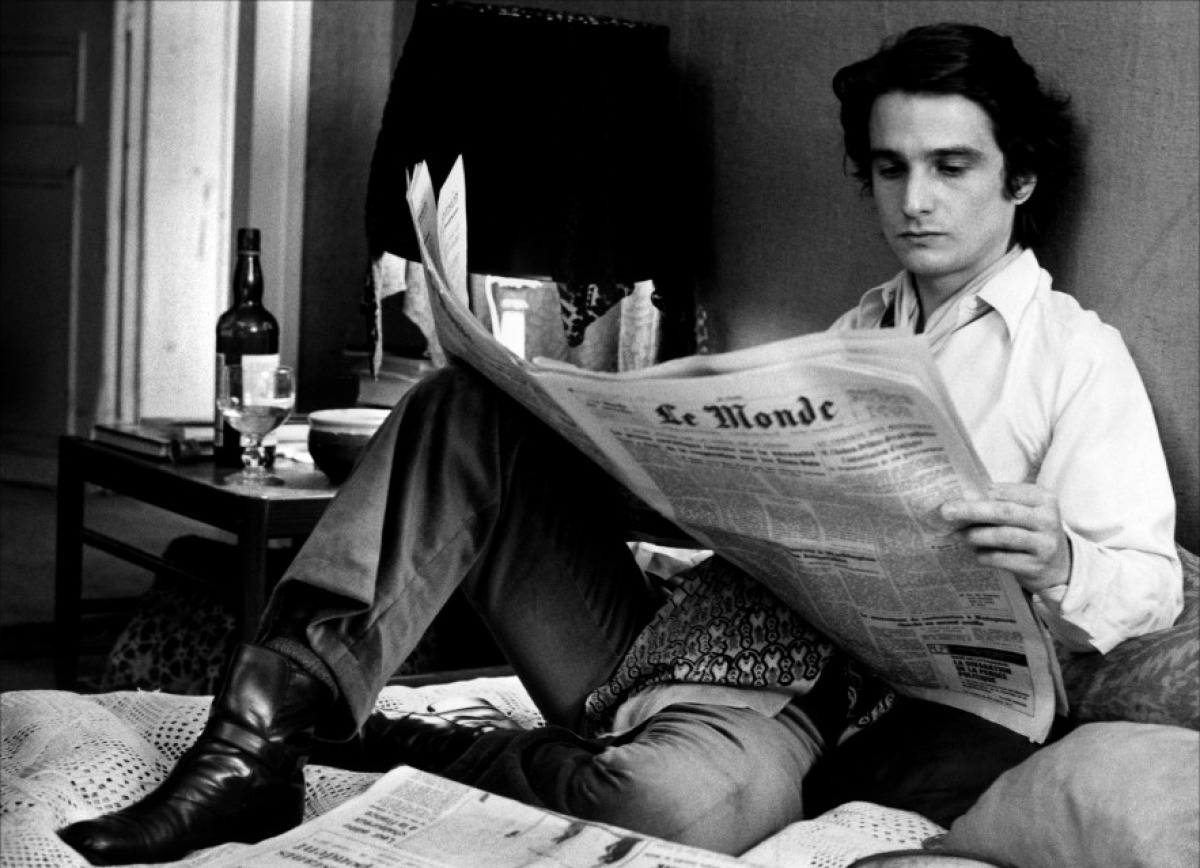

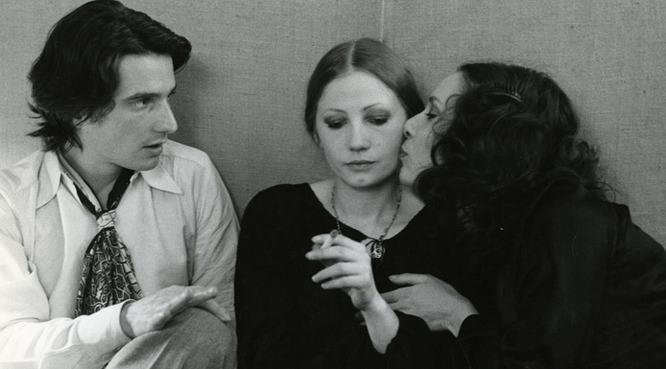

『ママと娼婦』はジャン・ユスターシュが1973年に発表した最初の長編映画。パリのカフェを舞台に戦後フランスの知識人文化と70年代初頭の青春と愛、自由、絶望を生々しく描き出した作品として評価が高い。2人の女の間で揺れる不安定な青年をジャン=ピエール・レオーが演じ、彼を愛する2人の女をベルナデット・ラフォンとフランソワーズ・ルブランが演じている。パリに住む若者の不穏な三角関係を描いたこの映画は1973年の第26回カンヌ国際映画祭で審査員特別グランプリと国際批評家連盟賞を受賞した。公開当初は虚無的な世界観と男性視点の性描写に対して否定的な批評が多かったが、現在では革新的なフランス映画の一つとされている。

"La Maman et la Putain" photo by Unifrance

ストーリー

映画の舞台は1972年のパリ。パリ6区のサン=ジェルマン=デ=プレ界隈に住むアレクサンドル(ジャン=ピエール・レオー)は無職の若者で、仕事への意欲は低いが議論をするのが好きな典型的な知識人。服飾店に勤める年上の恋人マリー(ベルナデット・ラフォン)の家に居候しながらも、元婚約者の細菌学教師ジルベルト(イザベル・ヴェンガルテン)のことが忘れられずに不安定な生活を送っている。ある朝早く外出した彼はジルベルトを学校の前で待ち伏せして求婚するが、彼の自分勝手な生き方が理解できないジルベルトはアレクサンドルを拒絶する。振られたその日、アレクサンドルはカフェ・ドゥ・マゴで偶然見かけたヴェロニカ(フランソワーズ・ルブラン)に一目ぼれをし、電話番号を聞き出して後日カフェで会うことになる。議論と出会いの場としてのカフェ

この映画で分かることは、70年代当時のカフェが出会いの場であったということだ。アレクサンドルがヴェロニカという女性とカフェで偶然会うところから物語は動き出す。彼は一度は約束をすっぽかされたが、二度目の約束でようやく再会を果たす。彼女は20代の麻酔看護師で、奔放な性生活を送っていたがその心は常に虚無に支配されていた。彼女の魅力にとりつかれたアレクサンドルはその後も彼女との逢瀬を重ねる。その場所はドゥマゴやカフェ・ド・フロールなどのパリ左岸のカフェ。彼らにとって自分たちの意見を堂々と言える場所がカフェであり、映画の中では空虚ともいえる無意味な会話が延々とされていく。しかしこのような時間こそ、当時のパリジャンにとっては生きるために必要なものであり、現代の携帯電話が普及した時代にはないカフェの力でもある。そのようにしてヴェロニカとの仲を深めたアレクサンドルは、2人の女の間で行き来する生活を送るようになる。

"La Maman et la Putain" photo by Unifrance

語ることは生きること

『ママと娼婦』は、60〜70年代のカフェ文化の重要な要素だった「語ること」を劇中で徹底的に取り入れている。220分に及ぶ異様な長さの本作は、その長さに関わらずストーリーはシンプルで、その大部分がカフェやレストランでの会話シーンとなっている。そのようなスタイルにしたのは個々の言葉が解放され「語る権利」が自己表現と社会運動の両方で強調された時代背景がある。1968年の五月革命以降、パリは自由と変革の熱狂とその反動の日常的停滞が共存していた。そしてパリの知的中心地であったサン=ジェルマン=デ=プレのカフェは若者や知識人の語らい、愛と葛藤、社会批評の場となっていた。映画はそんな「語ること=生きること」であったサン=ジェルマン=デ=プレのカフェ文化を生き生きと映し出している。饒舌で屈折した会話が物語を引っ張る原動力になっており、そこでは愛、ジェンダー、政治、欲望が時に激しく、時に自虐的に語られていく。それらの会話の元となった本作の脚本は、監督自身が経験した複雑な恋愛や友人・知人との記憶を下敷きに書かれた。即興的に見える会話もすべて監督が綿密に描いた脚本の言葉だという。ユスターシュはこのような70年代のパリの知識人たちの生き方を「語り」を中心としたドキュメンタリー的な長回しで映し出し、一つの長編に結晶させた。

"La Maman et la Putain" photo by Unifrance

サルトルの登場

その象徴的な演出とも言えるのが実在の哲学者ジャン=ポール・サルトル(Sartre)が登場するシーンで、カフェでサルトルを見かけたアレクサンドルは彼について「アル中のたわごとだ」と冗談半分に罵っている。映画の中でサルトルが取り上げられているのは、1970年代当時のパリ知識人社会、サン=ジェルマン=デ=プレのカフェ文化、そして若者たちの会話・世界観そのものが、サルトルをはじめとする実存主義哲学や文学の影響下にあったことを暗示しているため(しかし1972年当時、サルトルが実際にカフェに通っていたのかどうかは分からない)。彼らがカフェで語り合う姿は、登場人物たちの「居場所」、「居心地の悪さ」、「時代の諦念」を可視化している。

"La Maman et la Putain" photo by Unifrance

不可思議な三角関係

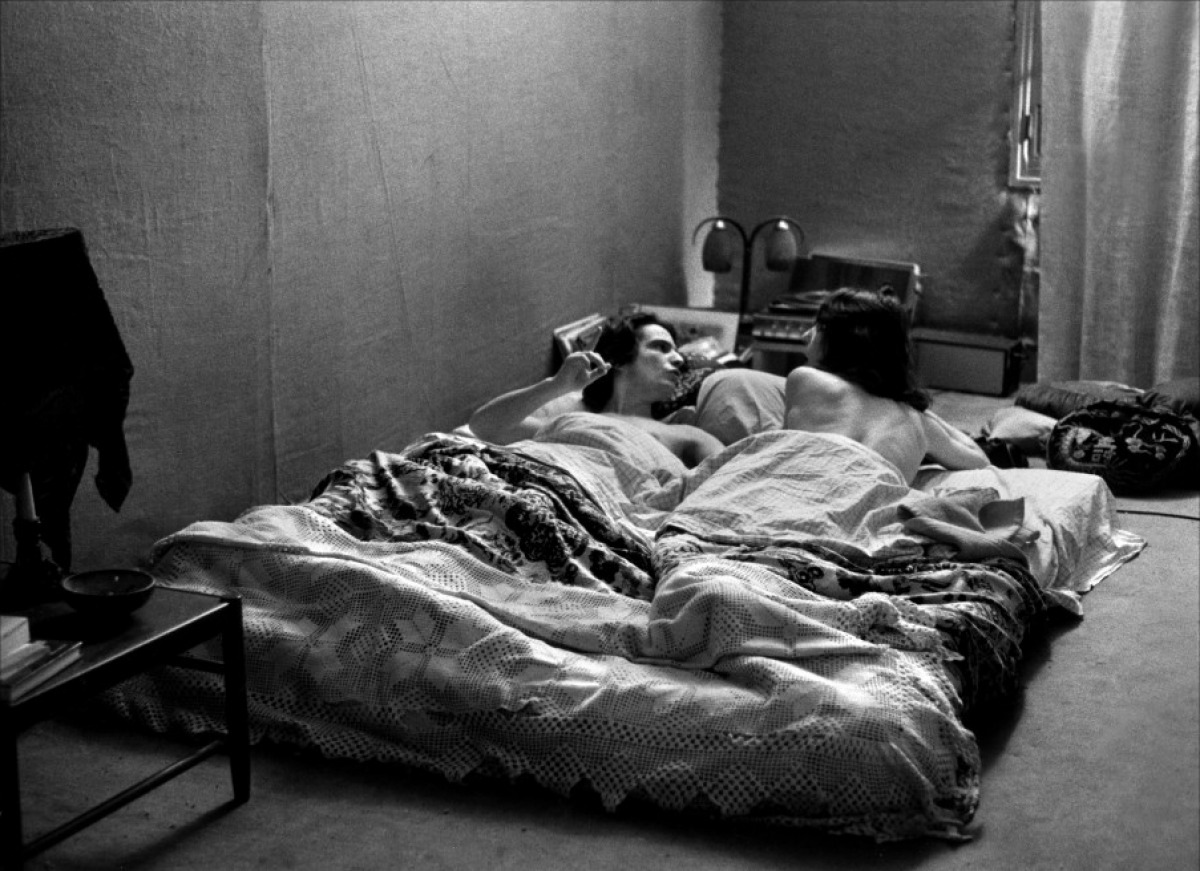

この映画で奇妙だったのは3人の特別な三角関係だった。彼の浮気を知ったマリーは激怒するが、セックスによってかろうじてつながっている二人の同居生活はそのあとも続いていく。ある日酒に酔ったヴェロニカがアレクサンドルが住むマリーのアパルトマンを訪れ、3人の関係はさらに危うい方向へと進んでいく。アレクサンドルが同棲相手のマリーと奔放なヴェロニカ、その両方から同じ部屋で同時に愛されているように見える不自然な三角関係は、『ママと娼婦』のもっとも特徴的で議論を呼ぶモチーフとなっている。その不道徳で赤裸々な性愛描写と絶望的な雰囲気から映画祭でスキャンダルを巻き起こし、一部の批評家の間では不評を買った。たしかに同棲相手と不倫相手が同じ部屋で一人の男と暮らすという状況はおかしな気がする。しかもマリーとヴェロニカはアレクサンドルの愛を巡って互いを憎しみながらも、どこかで互いの存在を認めているように見える。しかし、このような関係が物語として成り立つ背景にはフランスの恋愛観、70年代パリの社会状況、そして監督自身の個人的体験のいずれもが密接に絡んでいる。1970年代のパリでは68年の学生運動以降、性や恋愛に関する価値観がラディカルに変化した。従来の「一対一」の恋愛や結婚観が見直され、愛やパートナーシップへの自由志向、同棲やオープン関係も一部の層で試みられるようになっていた。しかし同時に、フランス全体としてそれが一般化していたわけではなく、伝統との摩擦や個人の葛藤も多く、そうした関係は多くが秘密や緊張感、嫉妬、疎外と隣り合わせだった。相手を認めようとする気持ちと憎しみが混在し、矛盾した人間関係が収拾もつかずに絡まっていく。とはいっても、そのような複雑な時代背景を入れながら『ママと娼婦』はどこまでも個人的な映画である。ジャン・ユスターシュ自身が経験した複数の女性との恋愛関係とその葛藤を直接反映した作品となっている。サン=ジェルマン=デ=プレの写し鏡

ジャン・ユスターシュが手掛けた長編は『ママと娼婦』を入れて2作。若くして亡くなった彼の代表作であり、最高傑作といっていいだろう。その撮影方法から特異な監督して知られるが、ジャン=リュック・ゴダールやエリック・ロメールなどのヌーヴェルヴァーグの監督たちに絶賛され、ポスト・ヌーヴェルヴァーグの旗手としての位置を獲得した。そしてフランスの歴史にとってもこの映画はサン=ジェルマン=デ=プレの栄華と退廃を切り取った貴重な作品である。二度とこのような映画は現れないだろう。- フランス映画

- 『ママと娼婦』 / La Maman et la Putain

- 監督:ジャン・ユスターシュ(Jean Eustache)

- 出演:ジャン=ピエール・レオー(Jean-Pierre Léaud)、フランソワーズ・ルブラン(Françoise Lebrun)、ベルナデット・ラフォン(Bernadette Lafont)

- 制作会社:Les Films du Losange

- 制作年:1973年

- 日本公開:1996年3月23日

- 時間:220分

パリ観光サイト「パリラマ」に関しまして

パリラマはパリを紹介する観光情報サイトです。パリの人気観光地からあまり知られていない穴場まで、パリのあらゆる場所の魅力を提供することを目的としています。情報は変更される場合があります。最新情報はそれぞれの公式サイト等でご確認ください。

パリラマはパリを紹介する観光情報サイトです。パリの人気観光地からあまり知られていない穴場まで、パリのあらゆる場所の魅力を提供することを目的としています。情報は変更される場合があります。最新情報はそれぞれの公式サイト等でご確認ください。

パリ観光サイト「パリラマ」

パリ観光サイト「パリラマ」