モンマルトルの概要

モンマルトルとは

パリの右岸18区にある小高い丘。パリで一番標高の高い場所として知られています。下町らしい雰囲気が残り、多くの画家たちがその風景を描きました。

こんな体験ができる

パリでは珍しい坂道を歩くのが楽しい。古い石畳は情緒があるし、パリの下町を感じられます。登り切ったところにある白亜のサクレ・クール寺院は美しく、そこから眺めるパリの眺望は旅のハイライトになるはずです。人が多い観光地ですが、行く価値は十分にあるでしょう。ピカソたち芸術家の足跡を辿るのも楽しい。映画好きには『アメリ』のカフェを訪れることをおすすめします。

※経験者による個人的な見解を含みます

モンマルトルの魅力と歴史

どこか哀愁漂う芸術的な下町

パリを歩いていると、不意に遠くの景色に白い建物が見えることがあります。丘の上に立つのはサクレクール寺院。パリで最も人気のある観光地の一つです。寺院が立つモンマルトルの丘はかつてはパリ北部郊外の小さな村でしたが、19世紀末に芸術家たちが集まったことで世界的に知られるようになりました。モンマルトルの丘に住んだ芸術家たちは、その鄙びた美しい魅力にとりつかれ、多くの作品を残しました。その中にはジョルジュ・ミシュレ、カミーユ・コロー、ルノワール、ゴッホ、ドガ、ロートレック、ユトリロなどがいました。19世紀の画家たちが愛した風景は今もモンマルトルのあちこちに見られます。今ではパリ随一の人気観光地となっていますが、その魅力は昔から変わらない下町らしさにあります。風情ある石畳の坂道や静かな曲がり道、長い階段、かつての風車小屋などが残り、ゆったりとした散策におすすめ。丘の頂上に立つサクレクール寺院やピカソたちが住んだ集合アトリエ「洗濯船」、映画『アメリ』に出てきたカフェなど、観光的な見どころもたくさんあります。モンマルトルの丘に登れば、パリの美しい町並みを一望することができます。丘の麓まで下りれば世界的に有名なキャバレー ムーランルージュが夜のパリを彩ります。芸術家たちが愛した下町やかつての歓楽街としてのパリを体験したい方にはおすすめのエリアです。

モンマルトルへのアクセス

モンマルトル観光に便利な最寄り駅は3つあります。アンヴェール駅はモンマルトルのふもとにある駅で、サクレクール寺院を目指して丘を登るのに便利です。アベス駅は丘の途中にある駅で、モンマルトルの下町らしさを感じることができます。エクトール・ギマール設計の入り口が残り、映画『アメリ』のロケ地として有名になりました。ラマルク・コーランクールはモンマルトルの丘の裏に位置する駅で、サン・ヴァンサン墓地やブドウ畑、ラパン・アジル(シャンソン酒場)に近い駅。穴場のモンマルトル散策におすすめです。パリで唯一のケーブルカーがある

モンマルトルの丘の上に行くには長い坂道か急な階段を上る必要がありますが、歩くのに疲れたり歩行が困難な方にはケーブルカーがおすすめ。フニクレール・ド・モンマルトル(Funiculaire de Montmarte)という名前で、モンマルトルの丘とふもとを往復しています。またピガール広場と18区役所を結ぶモンマルトルバスを利用することも可能。どちらもメトロのチケットで乗ることができます。

芸術家たちゆかりの観光スポット

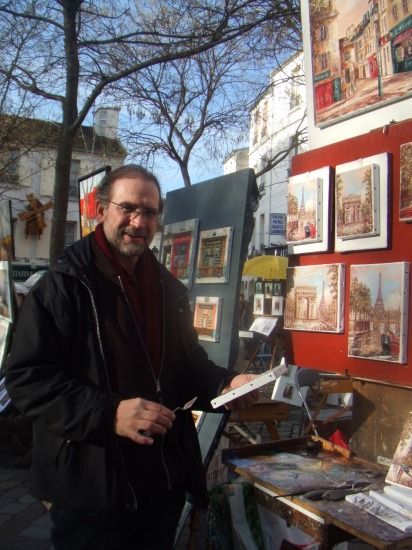

オーギュスト・ルノワールが描いた有名なダンスホール(酒場)であるムーラン・ドゥ・ラ・ガレットは今もモンマルトルに残っています。19世紀の風車小屋を改造したその外観はモンマルトルらしさを残す風景の一つ。丘の西側には有名な作家や画家、映画監督の眠るモンマルトル墓地もあります。モンマルトルの街並みや風俗を描いたドガやユトリロなどの画家や『大人は判ってくれない』を撮ったフランソワ・トリュフォーが眠っています。エミール・グドー広場にはかつてピカソ達が暮らした集合アトリエ「洗濯船」の痕跡が残り、静かな佇まいを見せています。それと対照的なのがテルトル広場で、土産用の絵を売ったり観光客の似顔絵を競い合う画家たちが集まっていつも賑やかです。丘に登る途中のマルセル・エーメ広場には『壁抜け男』の彫像が訪れる人を驚かせます。まさに壁を抜ける瞬間を描いたこの彫像はジャン・コクトーの映画『オルフェ』で主演を演じたジャン・マレー制作によるもの。モンマルトルのノルヴァン通りに住むエーメのために彫像を作ろうとしたことがきっかけでした。

モンマルトルの歴史(1):かつては風車の回る郊外の村だった

この丘は約2000年前から信仰の対象となっていて、ローマの商売の神メリクリウスを祀った神殿がありました。3世紀にパリで初めてキリスト教を布教したサン・ドニ(聖ドニ)の殉教伝説が残る場所で、「殉教者の丘」(Mont des Martyrs)と呼ばれるようになりました。モンマルトルという地名はこの伝説に由来します。サン・ドニはパリの初代司教になった聖人でしたが、ローマ皇帝への忠誠を怠ったという理由から丘の上で斬首刑にされました。そして切り落とされた自らの首を持って近郊の町(現在のサン・ドニ)まで歩いたと語り継がれています。モンマルトルは今でこそ有名観光地ですが、19世紀まではブドウ畑と風車が回るひなびた農村でパリ北部の郊外に位置していました。その頃はパリの税法が適用されないため、多くの人がここに移り住み、その結果安い居酒屋が多くできました。丘の上で修道女たちがワインを作っていたことも飲み屋街になる要因でした。1860年、当時のセーヌ県知事オスマンの命によって12区だったパリは20区に拡大されます。その拡大によってモンマルトルはパリ市の一部に組み込まれました。歴史(2):画家たちが住む芸術村に

モンマルトルがパリ市の一部になった19世紀の後半からは、モンマルトルには多くの芸術家が集まるようになりました。それまでドラクロワやショパンなどの芸術家たちはモンマルトル近くのパリ9区に住んでいました。そこはヌーヴェル・アテーヌと呼ばれるエリアで、賃料が安く貧しい芸術家たちにとって住みやすい場所でした。しかしオスマンによるパリ改造で整備されてしまったことで地価が高騰し、賃料が払えなくなった画家たちはまだ土地の安かった隣のモンマルトルに移住してきました。モンマルトルが芸術家村になるきっかけは経済的な理由によるものでした。風車小屋に住んだ芸術家たち

その当時モンマルトルには蒸気機関の発達で廃業になった風車小屋が多く残っており、その空き家が格安で貸し出されていました。天井が広く南向きに面した光あふれる小屋は、画家たちのアトリエに最適だったのです。風車小屋で画家たちが絵を描く姿、それはまさに「絵になる風景」だったのかもしれません。

1870年代になると、モンマルトルの麓のピガール広場に新しくできたカフェ「ヌーヴェル・アテーヌ(Café de la Nouvelle Athènes)」と「ラ・モール(Le Café du Rat Mort)」に人気は移っていきます。そこでも印象派の画家たちは芸術談義を繰り広げ、他にもアルフォンス・ドーデ、 ヴァージニア・ウルフ、ヴェルレーヌ、ランボーなどの作家・詩人が集まり、様々な熱い議論を交わしたと言われています。このように多くの芸術家たちがモンマルトルの丘に集まり、カフェで英気を養いながらまだ残る農村風景をカンバスに描きました。

ランボーとヴェルレーヌが喧嘩した「死んだネズミ」という名のカフェ

「ラ・モール」はもともと「カフェ・ピガール」という名のカフェでしたが、死んだネズミのような強烈な臭いがしたことから「カフェ・デュ・ラ・モール」(死んだネズミ)という名前に改称されました。その匂いにも関わらず、カフェには多くの芸術家たちが集まって激しい議論をしたそうです。歴史に残るランボーとヴェルレーヌの喧嘩もこのカフェから始まったと言われています。

歴史(3):キャバレーが生まれてパリ最大の歓楽街に

カフェで人気を集めたモンマルトルですが、1880年代に再び大きな変化が訪れます。1881年に裕福なボヘミアンだったロドルフ・サリスが新しい形態のキャバレーシャノワール(黒猫)を開いたことで、パリは徐々に歓楽街として人気を集めていきます。その後シャノワールの人気歌手だったアリスティッド・ブリュアンが新しいキャバレーミルリトンを開き、その店の広告イラストをロートレックに依頼します。彼の描いたポスターは人気を呼び、店は大繁盛します。その後ロートレックの絵で一躍有名になったのは1889年のパリ万博の年に誕生したムーラン・ルージュ(赤い風車)です。こうしてモンマルトルはシャンゼリゼ大通りに代わって「パリ最大の歓楽街」に変化していきました。丘の上ではラパン・アジル(跳ねウサギ)が芸術家たちに人気となり、ピカソ、ブラック、アポリネール、マックス・ジャコブ、カルコなどが出入りしました。他に19世紀末のモンマルトルの盛り場として有名なのがムーラン・ド・ラ・ギャレット。製粉業者ドブレ氏が作ったダンスホール(野外の大衆酒場)で、ルノワールがその賑わいを透明感あふれるタッチで描いたことでも有名です。

「洗濯船」という名前のアトリエ

アトリエで有名なものといえばバトー・ラヴォワール。1889年にエミール・グドー広場にできた集合アトリエで、ピカソやモディリアーニ、マックス・ジャコブ、ポール・ゴーギャン、アンリ・ルソー、キース・ヴァン・ドンゲンなどが暮らしながら絵を描きました。そこはセーヌに浮かぶ洗濯のための船に外観が似ていたので洗濯船(Bateau Lavoir)と呼ばれるようになります。残念ながら洗濯船は1970年の火災で消失し、今広場にあるのは痕跡だけです。

歴史(4):20世紀には人気が衰えノスタルジックな観光地に

20世紀に入ると、モンマルトルの栄華にも陰りが見えてきます。1914年以降(または第1次世界大戦後)は、多くの芸術家たちが活動拠点を左岸のモンパルナスに移してしまったため、芸術家の溜まり場としての人気は寂れていきました。これは主にモンパルナスに新しいカフェができたことやモンマルトルの観光地化・高級住宅地化のためでした。その後モンマルトルは「かつて賑わった場所」としてのノスタルジーを求めた観光地となり、麓には現代的な風俗店やDVDショップなどが集まるようになりました。1930年代のパリを描いた作家ヘンリー・ミラー

パリ随一の歓楽街から徐々に寂れていったモンマルトルでしたが、そこに滞在して美しさを見出した作家もいます。アメリカの小説家ヘンリー・ミラーは1930年から約10年間をモンマルトルで過ごしました。パリでの生活は彼にとって創作力と想像力が最も発揮された時期でした。特にモンマルトルの街並み、そこで出会った人々、経験した貧困と自由は、その後の彼の作品に色濃く反映されています。ヘンリー・ミラーの代表作の一つである『北回帰線("Tropic of Cancer" / 1934)』は、1932年頃から執筆が開始され、1934年にパリで初めて出版されました。また『クリシーの静かな日々("Quiet Days in Clichy" / 1956)』は、アメリカに帰国後すぐに執筆された中編小説です。これらの作品はまさに作家自身のパリ生活を糧に生まれた小説といえます。『クリシーの静かな日々』でミラーはパリ滞在中に経験したボヘミアン的な生活、特にクリシー地区での日々を回想しています。彼がこの地区に暮らしたのは、経済的理由も大きいですが、一説によれば敬愛する作家セリーヌが近くに住んでいたためだと言われています(セリーヌは『夜の果てへの旅』(1932)をクリシーにあるアルザス通り36番地で執筆しました)。物語の中心となるのはミラーと彼の友人であるカール(作家アルフレッド・ペルレスがモデルとされている)との共同生活です。彼らは質素なアパートメントで質素な生活を送りながら芸術への情熱を抱き、日々の糧を得るために奔走します。小説は彼らの日常やカフェでの議論、街を彷徨う様子、そして女性たちとの刹那的な出会いと愛を、率直かつユーモラスな筆致で描き出しています。小説の中に出てくるブラッスリー・ウェプレールは今もクリシー広場にある伝統的なレストランで、シーフード料理で有名です。彼はここで人と会ったり読書をしたり頻繁に出入りするモンマルトルの娼婦たちを観察したと言われています。貧困の中で見出す小さな喜びや、芸術への飽くなき探求心、不道徳な騒ぎ、そして自由を謳歌する彼らの姿は、当時のパリのカウンターカルチャーの一端を垣間見せてくれます。この作品は、ミラーの他の代表作と同様にタブーとされていた性や人間の欲望を赤裸々に描写しており、その奔放なスタイルが読者に強い印象を与えます。

ミラーのパリ生活において重要な人物の一人が、小説にも登場するアメリカ人出版業者のアルフレッド・ペルレスです。ペルレスはミラーをパリの文学界に紹介し経済的な援助を行うなど、彼の活動を初期から支えました。またミラーがモンマルトルのヴィラ・セーラ(Villa Seurat)の4番地に住むきっかけを作ったのもペルレスでした。このアトリエ付きの住居はミラーにとって創作活動の拠点となり、『北回帰線』をはじめとする重要な作品がここで生み出されました。ペルレス自身も作家であり、ミラーとの親交は深く互いの作品に影響を与え合う関係でした。

ヘンリー・ミラーにとって、地元ニューヨークのブロードウェイとパリのモンマルトルは、彼の人生と文学において対照的ながらも重要な意味を持つ場所でした。ブロードウェイに対するミラーの印象は、概して商業主義、虚飾、そして精神的な空虚さといったものでした。成功と富を追い求める人々の喧騒の中に、彼は人間の孤独や物質主義的な価値観への嫌悪感を抱き、真の芸術や人間的な繋がりを見出すことの難しさを感じていました。一方、パリのモンマルトルは、ミラーにとって自由、創造性、そして人間的な連帯を象徴する場所でした。貧困の中で生活しながらも、彼はモンマルトルの混沌とした雰囲気の中に解放感と創造的なエネルギーを見出し、芸術家や社会の底辺で生きる人々との出会いを通して、人間観を深めました。ブロードウェイの人工的な輝きとは対照的に、モンマルトルは彼にとって、ありのままの自分を受け入れ、表現することを許される場所だったのです。特に彼はモンマルトルの美しさというよりは不道徳な部分に惹かれ、黄昏時に現れる悪徳の気配に恍惚を感じたのでしょう。丘の上に立つサクレクール寺院の聖性と丘の下で行われる性取引の悪徳という2つの相反する力が、彼の創造力を高める体験になったのかもしれません。

モンマルトルは、ゆったりして、緩慢で、無頓着で、いささかむさくるしくみすぼらしく見え、人目をひくほど魅惑的でもきらめいてもいないが、くすぶった情熱の火が燃えていた…モンマルトルは、擦り切れて色あせ、無責任であからさまに不道徳であり、金がすべてで俗悪だ。どちらかといえば、魅力的というよりは不愉快なところだが、悪測そのものと同じで、不愉快さは目に見えない形でひそかに作用している

ヘンリー・ミラー『クリシーの静かな日々』

歴史(5):21世紀になり新たな芸術村が作られる

しかし21世紀に入ると、かつての芸術村が逆に新しい場所として認知されるようになります。かつての芸術家村の雰囲気を求めてIT系のグラフィックデザイナーやWebデザイナー、イラストレーター、バンドデシネ作家たちが住むようになり、新たな芸術家の村として再び多くのアーティストたちの人気を集めています。また2001年に公開されたジャン=ピエール・ジュネによる映画『アメリ』はモンマルトルを舞台にした作品で世界中でヒットし、主人公の勤めていたカフェを見に多くの観光客が訪れるようになりました。 モンマルトルでは、近年の温暖化の影響を受けた環境保護や持続可能性を高めるためのアート制作も積極的に行われています。一度人気の去った場所に新たな魅力を見いだせるのは持続可能な都市としてのパリの魅力の一つ。今でもモンマルトルは芸術家たちが住んだ痕跡を求める人で毎日賑わいを見せています。- パリエリア基本情報

- モンマルトルの位置

- パリ北部にある丘の上の地区(パリ18区)

- モンマルトルの主な観光スポット・名所

- サクレ・クール寺院、モンマルトル墓地、テルトル広場、ジュテームの壁、洗濯船

- メトロでのアクセス

- 2号線 Anvers(アンヴェール)駅:丘のふもと、サクレ・クール寺院の南側に位置

- 12号線 Abbesses(アベス)駅:アーティストの集まるテルトル広場に近い

- 12号線 Lamarck-Caulaincourt(ラマルク=コーランクール)駅:サクレ・クール寺院の北側に位置

- バスでのアクセス

- バス30番・31番:Anvers 周辺で下車可能

- バス80番:Lamarck-Caulaincourt周辺に停車

- Montmartrobus(モンマルトルバス):小型バスで、丘の上の細い道を通り、主要スポットを結ぶ

関連するパリ観光

パリラマはパリを紹介する観光情報サイトです。パリの人気観光地からあまり知られていない穴場まで、パリのあらゆる場所の魅力を提供することを目的としています。情報は変更される場合があります。最新情報はそれぞれの公式サイト等でご確認ください。

パリ観光サイト「パリラマ」

パリ観光サイト「パリラマ」